欢迎光临海水鱼产业技术体系信息化管理平台

欢迎光临海水鱼产业技术体系信息化管理平台

渔业动态

发布日期:2019-12-14 08:30:00 总浏览量:126 来源:国家海水鱼产业技术体系

临近年底,正值各地养殖企业和养殖户又一个繁忙的生产阶段,对于许多大菱鲆养殖者来说,辛劳一年多的养殖生产即将迎来收获季。然而,此时也是各种病害的又一个高发期,一场“如约而至”的病害开始在山东大菱鲆养殖主产区蔓延,给山东多地养殖企业和广大养殖户的生产安全蒙上了一层阴影。这场病情来势凶猛,覆盖地域大,病情也较往年复杂且损失严重:11月中下旬,东起威海文登、乳山,南至烟台海阳,西达莱州龙口,山东多地均被这一疫情波及,许多养殖户的养殖大棚内发病急、病程短、死亡大;让广大养殖户更为疑惑担忧的是,这次病情似乎与往年发生的病症“相似”但又更加难以治愈,病症除部分有轻微吻端部发红囊肿、白便和体表出现痘状红点外,患病大菱鲆基本无明显外观临床症状,往往头天正常无恙,第二天却出现大批量死亡,一个普通的养殖户已在短短一月之内累计死亡4000多斤规格已达7-8两的大菱鲆,平均每户损失超10万元,可谓损失惨重!

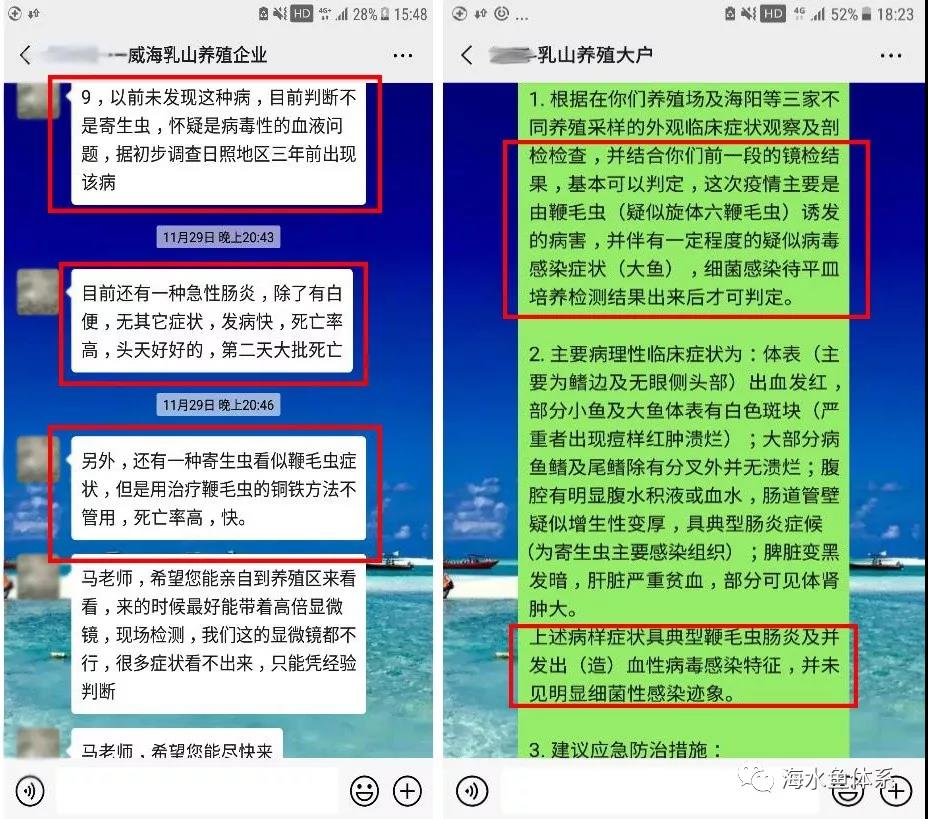

对于病因众说纷纭,有人怀疑是细菌性肠炎(白便),有人说是寄生虫感染,还有人判定是病毒病。一些养殖企业也送样到周边研究机构进行检测,却无一例外未检测出明确病原。部分养殖企业和养殖大户按照以往的防控经验,实施了各种防控措施,收效甚微,根本无法控制病情。

在面对市场情况不稳定的此时,这场严重不明疫情对于许多养殖企业和广大养殖户无疑是雪上加霜。在万般紧急的情形之下,同国家海水鱼产业技术体系保持密切联系的养殖企业最终联系到首席科学家,迫切希望产业体系派出专家指导这一复杂病害的应急防控。

科学技术研究要为生产服务是体系工作的一贯方针,实实在在解决危害养殖生产安全的实际问题是体系专家的重要工作职责。接到首席科学家关长涛研究员转来的这一紧急讯情后,细菌病防控岗位科学家王启要教授旋即组织了岗位应急响应和应急任务分工安排,一方面安排研究室准备应急诊断物品,一方面派出团队成员马悦赶赴山东威海等地,现场调研采集病理样本并指导应急防控工作,力争将养殖生产损失最大程度减少到最低。

病情不等人,急养殖者之所急,一下飞机,马悦一行便直奔乳山、文登、海阳等多地大菱鲆养殖病害发生集中区,深入养殖车间查看不同病样,并与当地养殖户代表交流问询疫情前后的各项生产情况,经过连续2天的多地奔波问诊和现场临床采样剖检等细致诊断,并依据长期丰富的临床经验和扎实的病理学研究积累,马悦教授果断初步判定:该起病害是由鞭毛虫主导感染引发的寄生虫肠炎,并继发感染出血性病毒病的多发病原病害,之所以以往的经验性防治措施无效,源于养殖者不了解此寄生虫病程发展阶段(感染肠道组织),仅凭以往经验实施体表消毒、误判为细菌性肠炎所致。

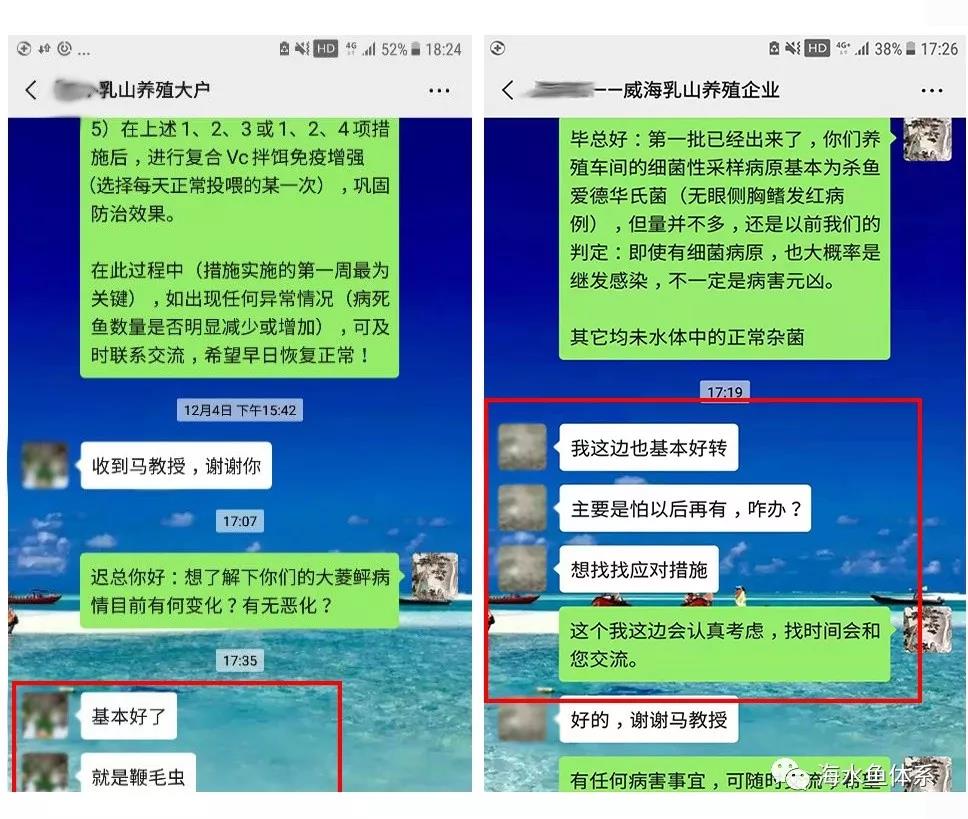

临床治疗方案是一项非常缜密的技术集成措施,针对不同地区大菱鲆养殖方式和养殖条件以及病情程度的差异,岗位专家向不同养殖企业和养殖户一一给出了不同的应急防控措施指导。为最终确诊此次疫情的真正病害元凶,细菌病防控岗位成员不顾辛劳,在安排好应急处置措施建议后,又马不停蹄返回上海研究基地,对采集病样展开了更为精密的分子诊断工作。

在各方焦急等待中,终于从山东乳山传来了好消息:按照岗位专家制定的应急防控措施实施一周后,大菱鲆疫情已基本好转,并证实该起病害病因确实为鞭毛虫引发。这一刻的喜悦是任何论文发表都不能替代的,是对岗位团队工作的最好肯定和奖赏。细菌病岗位再次用自己行动和科学技术践行了为养殖生产服务的体系宗旨,忠实履行了岗位职责,心系养殖生产安全,应急处置及时得当,为养殖企业和广大养殖户挽回和避免病害损失近1000万元。

应急防控的胜利并没有让我们沾沾自喜,而是怀着一颗强烈的体系工作使命感,理性而深刻地剖析这次疫情中所暴露出的产业发展问题:

1)这次疫情的爆发,很大程度上是由于相当多的养殖企业和养殖户为了上市前的增产提效,在前一段时期转换了饲喂方式,由配合饲料转投冰鲜杂鱼,导致病从口入;

2)病害波及范围大,传播快,主要是多地养殖区域养殖户生产车间相互没有隔离措施,即使有养殖者严格遵循科学规范养殖管理,但养殖区域的水源间连成一体,一家感染,便迅即扩散传播到临近周边区域,导致病害防不胜防;

3)养殖从业者对于病害防控意识和科学认知亟待提高,普遍存在盲从和所谓的“经验性”应对,养殖生产安全形势不容乐观;

4)实际上,此次疫情前期在今年的7-8月份便有发生,然而,一方面由于许多养殖者认知不足掉以轻心,另一方面也找不到合适的途径将这一病情反馈给体系试验站和岗位,未立即采取行动科学干预处置,导致了疫情蔓延。

上述这些问题都反映出体系许多技术宣传和转化工作尚需加强,使体系的科技成果和工作实效切实落实到广大的养殖从业者身上,从养殖生产的一线转变产业发展模式,落实好国家赋予体系助力和加强水产养殖业绿色发展的方针。